提升建筑工程工期的五种实用策略

在城市建设与既有建筑改造的背景下,工程进度直接影响工程质量、整体造价和现场安全管理。本文面向项目管理者、承包单位与设计团队,提出五种可操作的策略:预制与模块化、精细化项目管理、前置采购与精准估算、并行的质量与安全管理、以及高效的物流与设计标准化。每一项策略均围绕如何在保障可持续性与施工安全的前提下,优化进度安排并降低不确定性风险,适用于新建、改造与基础设施工程的不同阶段与规模。

在当前建筑和基础设施项目中,缩短工期不仅有助于降低直接成本,还能减少施工期间对周边环境和使用者的影响。实现稳健的进度压缩需要在设计、采购、施工与验收等环节建立系统性的协同机制,综合考虑工程技术可行性、质量要求与安全约束。本文以五种实用策略为主线,从工程管理、施工组织与供应链协调三方面展开,帮助项目方在保证质量与可持续性的前提下实现更可靠的进度控制。

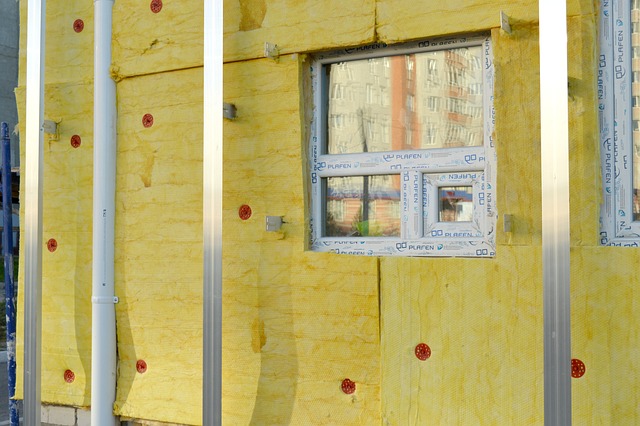

预制与模块化如何减少现场工作量

将构件在工厂预制并在现场装配,能够显著减少湿作业时间与受天气影响的停工风险。预制件在厂内完成加工、表面处理与检验后运输至现场,只需进行吊装与接口连接,有利于提高质量一致性并缩短关键工序的施工周期。对装修改造工程,可采用半模块化策略,将标准化面板或模块集成进改造方案,减少现场切割和二次处理。实施时应在设计阶段明确接口尺寸、承载要求与运输限制,确保制造与现场安装的衔接顺畅。

精细化项目管理与进度编排的关键措施

有效的进度管理需依托明确的里程碑和滚动式短期计划,定期进行关键路径分析并设置基于风险的时间缓冲。建立跨专业的协作机制和透明的进度追踪工具,可以快速识别瓶颈并调整资源分配。将质量检查与安全检查嵌入日常管理流程,避免检验滞后导致的返工。对大型基础设施工程,建议分段实施与并行施工,以并发作业压缩整体工期,同时预留足够的协调窗口以应对接口冲突。

前置采购与精准估算如何减少等待与变更成本

长周期材料和专用设备的采购若滞后,往往直接导致现场停工。通过早期的工程量估算与供应商预审,项目可提前锁定关键材料的交付周期。对重要构件可采用框架采购或分批交付策略,合同中明确交期与违约条款。结合成本控制机制,对潜在价格波动建立应对预案,合理安排库存与现场物料管理,既降低资金占用又能保证施工连续性,有助于在变更发生时快速量化时间与费用影响。

并行推进质量控制与安全管理以避免返工停滞

质量问题和安全事故是导致工期延长的主要原因之一。推行数字化巡检、缺陷在线记录与闭环整改机制,可加快问题识别与修复效率,减少隐蔽缺陷带来的后期返工。将安全培训与施工工艺标准化结合,降低事故发生概率。对于改造与老旧建筑,需设置必要的结构探查和监测措施,及早发现隐藏问题并制定应急方案,避免因突发结构缺陷产生长期停滞。

优化物流与承包组织以消除现场瓶颈

现场物流的不协调常成为进度阻塞点。通过合理规划进场路线、装卸时段与临时堆场位置,并与承包单位及运输方共享详细交付计划,可减少因装卸冲突或道路限制导致的延误。承包组织上,明确分包界面与责任划分,采用带有绩效约束的合同,有助于提高分包响应速度并减少协调成本。对大型项目,建议设立专职物流与物资协调岗位,负责日常交付与调度工作。

设计标准化与工程一体化带来的长期效益

在工程设计阶段推行构件和节点的标准化,可以显著减少现场调整与重复设计工作量。标准化设计便于批量生产和跨项目复用,提升制造与安装效率,并对供应链形成规模化优势。通过早期将施工可实施性纳入设计评审,工程团队与承包方可以更早识别风险并优化施工工序。此类一体化做法不仅有助于压缩单个项目的工期,也对提升整体建筑与基础设施的可持续性和资源利用效率具有长期价值。

结语:缩短建筑工程工期需要在技术、管理与供应链三方面实现协同发力。预制与模块化提供了直观的现场时间节省;精细化的项目管理、前置采购与严格的质量与安全控制则是保障工期目标实现的基础;高效的物流与设计标准化能消除现场瓶颈并带来规模化效益。综合运用上述策略,项目方和承包单位可以在不牺牲工程质量与可持续性的前提下,实现更稳定、更可控的进度管理。